▲ご注意下さい!▲

この話は、『R-18』すなわち、BLかつ性的な表現を含みます。

18歳未満の方、性描写が苦手な方は、閲覧をお控え下さい。

(閲覧により不快感を抱かれた場合、当方は責任を負いかねます。)

また、第4話『王子不在』の、単なる『補足(おまけ)』です。

読まなくても当シリーズの完結には影響ございません。

それでもOK!な方 →コチラをどうぞ。

※『王子不在』直後。

姫様豹変

唇が、ゆっくりと近づいてくる。

柔らかく暖かい感触が、ほんの少し触れた瞬間…

雷に打たれたような衝撃が、体の中を突き抜け、

全身がぞわりと粟立ち、熱が駆け巡った。

あぁ…これを、この瞬間をずっと、待ち望んでいた…

そのことを、二人ははっきりと実感した。

今日一日、二人きりで買い物を楽しみ、自覚した想い。

今までは『可能性』よりも『蓋然性』に近かったとは言え、

まだ『必然』ではなかった…二人の関係。

それがようやく、ひとところに落ち着こうとしていた。

友人としては『近すぎる』距離を誤魔化すために、

その距離に相応しい関係を…『ごっこあそび』し続けた、高校時代。

最近になって、やっと『ごっこ』をやめると決意したのだが…

決意してからここまで、かなり早かった気がする。

本当は、ずっとこうしたかったくせに。

勝手に言い訳して『ごっこ』に逃げ、『かけ引き』と言って腹を探り合う…

ただただ、自分を曝すのが、怖かっただけだ。

そんな自分達の『隠してきた』実態や本心も、

キスだけで、ごくごく簡単に『露わ』になってしまった。

互いを求めて止まない衝動が、それを隠しようもなく自覚させる。

欲しい、もっと欲しい。

奥底から沸き上がる激情に流されるまま、

互いの背をかき抱き、唇を重ねあう。

呼吸する間すら惜しく、ただ己が求めるがまま、

何度も何度も唇を合わせ、湿った呼気を飲み込んでいく。

駄目だ。こんなんじゃ…全然足りない。

赤ずきんを飲み込んだ狼のように、お互いを食いつくしてしまいたい…

そんな欲望にすら駆られ、互いの唇を唇で食み、その柔らかさを舌で味わう。

「くろお、さん…」

潤んだ瞳が、その欲を饒舌に語る。

あかあし…と、声にならない声で名前を呼び、

呼びながら開いた唇は、更に深く吸いとられてしまう。

あぁ…このまま本当に、丸ごと食べてしまいそうだ。

チラチラとのぞく紅い舌。

そこに自分の舌を絡ませた瞬間、腹の底から突き上げる『欲』が、

同時に唸り声を上げ…二人の動きを止めた。

「お腹…空いたみたいですね。」

「欲望に忠実なカラダ…だな。」

そう言えば、買い物に夢中で、昼ごはんの後から、何も食べていない。

今はもう、すっかり夕刻…晩ごはんまで『もう少し』という時間だった。

黒尾は名残惜しそうに赤葦を離すと、

雨に濡れてクセの強く出た赤葦の髪を、優しく撫でた。

「そこのコンビニで、何か買ってくるから…お前は先に、風呂入っとけよ。」

「よろしいんですか?それじゃあ、ガッツリと…ご飯多めでお願いします。」

玄関先で黒尾を見送る赤葦。

その首根っこを掴まえ、音を立ててキスをすると、

行ってくるぜ…と、黒尾は『出勤』のごとく出て行った。

「お早いお帰り…お待ちしてます。」

閉まった玄関扉に向けて、赤葦はこっそり呟いた。

***************

「うっ…。」

「おや、まぁ…奇遇ですねぇ。」

買い物をしていた最寄のコンビニの、自動ドアが開く。

新たな来客者は…よく見知った顔だった。

ここは、山口宅からも『最寄』…当然、出会う可能性は、充分考えられたはずだ。

そんなこともすっかり忘れ、浮わついた気分でアレコレ買っていた黒尾は、

山と積まれたカゴの中に注がれる視線に、居たたまれなくなった。

「つ、ツッキーは、ここに、ナニしに…?」

「僕ですか?僕はただ…ごま油が切れたんで、そのおつかいですよ。」

黒尾さんは…随分と『空腹』のようですねぇ?

どう見ても『一人分』ではない量に、月島はニヤニヤとイヤラシイ笑顔を見せた。

「まぁ…『オメデトウゴザイマス』って…言っときましょうか?」

「うるせぇよ…『アリガトウゴザイマス』って…感謝しとくぜ。」

表面上は爽やかな笑顔で…肘で脇腹を小突き合う。

『場所』を借りている以上、今日は完全に、俺に分がない。

苦々しくそう思っていると、月島はふと真面目な顔付きになり、

黒尾のカゴから勝手に数個取り出した。

「あ、おい…」

「水分補給は大切ですが…スポーツドリンクは、あまりオススメしません。」

月島は冷蔵庫にボトルを戻すと、別のもの…

蜂蜜入の黄色いビタミン飲料を、数本カゴに入れた。

「理由…教えてもらえるか?」

「体力勝負=スポーツドリンク…間違ってはいませんが、

完全に『体育会系』の発想ですよ。部活じゃあるまいに。」

僕達には『身近』すぎる存在…あまりにも『日常』です。

「『非日常』の特別な場には…ムード台無しです。」

「な…なるほど!一理あるな。」

意外と真面目な『ありがたい』アドバイスに、黒尾は素直に従うことにした。

「あとは…そうですね、コレは止めた方がいいでしょう。」

月島はカゴから、『お泊りスキンケアセット』を出し、棚に戻した。

「いや、ソレは…あった方が助かるような、気がするんだが…」

『スキンケア用』というよりは、その…『スキン』と共に『ケア』…

言ってしまえば、『スベスベ』?いや、『スルスル』のために…

ごにょごにょと口の中で呟く黒尾を遮り、

月島は実に明瞭な口調で、しゃきしゃきと説明した。

「その気遣いは大変結構ですが、化粧水にも乳液にも、香料が入ってます。

もし『敏感な』方ですと、皮膚や粘膜が負けてしまうかもしれません。」

オイルの方も、一言で言うと『始末が悪い』ですから、お勧めしませんね。

あぁ、『始末』のことを考えると、布団の上にはバスタオルを…

「わ、わかったわかった!頼むから、もっと小っせぇ声で…」

慌てて月島の口を塞ごうとする黒尾の手をヒラリと躱し、

月島は要望通りの『小声』で、ポソリと囁いた。

「本棚の一番下、籐のカゴの中。」

「…は?」

「整髪剤ソックリのチューブ…きっと『助かる』はずです。

万が一の怪我に備えた軟膏や湿布薬も、そこに入ってます。」

「お…おぅ。」

スナック菓子の下に隠された『小箱』にチラリと視線を送ると、

月島はさらに小さな声で、「これも同じ場所にありますが…」と付け足した。

「ラテックス製ではなく、ポリウレタン製のものも常備してますから…

もし『りんごアレルギー』だった場合には、ご利用下さい。」

明日朝は『使いモノ』にならないでしょうから、朝食用のおにぎりとみそ汁、

あとは甘いモノにコーヒーなんかも、あると大変重宝します。

今夜に限っては、アルコールはできればナシで…

色々と『ためになるアドバイス』を垂れ流しながら、カゴに様々なモノを入れる。

黒尾は黙って、月島の話と行動に、コクコクと頷くだけだった。

「ツッキーよ…お前さん、意外と親切だったんだな。」

「僕が親切なのは、いつものことです。誰かさんと違って。」

キラキラとした笑顔を見せた月島に、黒尾はグっと押し黙った。

今日は…今日だけは、アタマが下がる一方なのだ。

「後生だから教えてくれ…その、『心構え』的なモノを。」

この際、恥だとか外聞だとかは、捨て置こう。

恥ずかしい思いをするのは俺だけだ…それで『上手くイく』なら、上等だ。

ド真面目な顔で尋ねる黒尾に、月島は一瞬驚いた顔をしたが、

同じように表情を引き締め、真摯に答えた。

「あなたは『王子様』です。『お姫様』を極楽へエスコート…

ただそれだけを心掛けて下さい。もう、それが『全て』ですよ。」

王子様自身は…まぁ、放っといても勝手に極楽直行確定ですから。

「お姫様が、第一…か。」

「当然です。それこそが、王子様唯一の『存在意義』です。」

月島の言葉を、一言一言噛み締める。

本当に、心に染み入る…『ありがたい』言葉だった。

「ツッキー…『心から感謝いたします』…だぜ。」

「いえいえ…『健闘を心より祈ります』…です。」

**********

「ツッキー、遅いな…」

隣のマンション1階にあるコンビニに、ごま油を買いに行っただけ…

それなのに、10分経ってもまだ帰って来ない。

本日挑戦する晩御飯は、たまごチャーハン…レシピの第一手順が、

「ごま油(大さじ1)を熱し…」だったのだ。

いきなりつまづいてしまい、急遽おつかいを頼んだのだが。

まぁ、別にそんなに急いでいるわけではないし、

30分以内に戻ってくるなら、全然問題ではない。

使い終わった計量カップを洗っていると、メッセージ着信の音。

『赤葦さん』という送信者名を見て、慌ててスマホを手に取った。

『赤ずきんは、どんな気持ちで狼に食べられたと思いますか?』

メッセージを読み、声を詰まらせ…喉の奥で「やった!!」と叫んだ。

ベランダに駆け寄り、カーテンと窓を開ける。

どんよりとした空。降りしきる雨。いつもより増水した川。

その向こう側のアパートの一室から、見知った顔…赤葦が手を振っていた。

山口が手を振り返すと、赤葦は窓とカーテンを閉め、部屋に戻った。

同じように山口も部屋へ戻ると、すぐに電話の着信があった。

「もももももっ、もしもしっ!!」

「もしもし、赤葦です…こんばんは。」

「あ、こんばんは…今日もお疲れさまです。」

「山口君こそ、お疲れさま。今…大丈夫かな?」

礼儀正しく、電話口で頭を下げる。

1時間程前、黒尾がツッキー宅へ前泊するという連絡があった。

その黒尾が居ないから、こうして電話してきたのだろうが…

もしかすると、今頃ツッキーとコンビニで遭遇しているかもしれない。

「あ、あの…その、えっと…」

何と言えばいいのだろうか。

きっと赤葦がそこに居るということは、つまり…そういうコトだ。

『おめでとうございます』と言いたい気分だが…下世話すぎだろう。

あちらはあちらで、何と言えばいいのか困惑しているらしく、

電話越しに、沈黙と…詰まらせた言葉が聞こえてくる。

「その…先程の、『質問』なんですが…」

『赤ずきんは、どんな気持ちで狼に食べられたのか』

ごく一般的な、『よいこの童話』から考えると…恐怖しかないだろう。

だが、赤葦の現状を鑑みると、口が裂けてもそんなことは言えない。

それに、単純にそうとも言い切れないのではないか…と、山口は思っていた。

慎重に言葉を選びながら、山口は赤葦に問い掛けた。

「狼の、お腹の空き具合は…?」

「おばあさんを食べた後…とは思えないぐらい、空腹のようです。」

狼は…赤ずきんを食べるのが、『初めて』と思われる…ということだろう。

それはそれで、嬉しいのだが…その分やはり、不安もある。

「その狼は、『がっついて食べる』派か、『じっくり噛みしめる』派か…?」

「それはまだわかりませんが…『前菜』は『ゆっくりじっくり』味わって…」

あぁ、それなら…大丈夫かもしれない。

『前菜』の後、すぐに『メイン』に飛びついていないし、

きっと『大事に大事に美味しく頂く』派の狼…なんだろう。

「最後にもう一つ…赤ずきんの方は、お腹空いてますか?」

「…そりゃぁもう、かなりの空腹っぷり、ですよ。」

クスクスという笑い声が、電話越しに伝わって来た。

どちらかというと、赤ずきんの方が…がっつきそうな勢いだった。

山口もあちらにしっかり伝わるように、声を上げて笑った。

大丈夫。心配なんて、全然要らない…それを含ませるように。

「赤ずきんが食べられるのは、もう決定事項ですよね。」

「そう…ですね。腹は坐ってます。大分減ってますが。」

「だったら…気持ち良く食べて頂きましょう!」

「そ…それだけで、大丈夫…なんでしょうか?」

赤ずきんの側に、下準備だとか、お膳立てとか、裏方作業的なものは…

もにょもにょと『食われる側』が、自ら『御馳走』になろうとしている。

その健気な姿に、山口は『きゅん』となってしまった。

『あ…赤葦さん、可愛いすぎです…!』と言うセリフを飲み込み、

山口はわなわなと震える声で、ひそひそと呟いた。

「食われる側は、正直…アッサリ食われて、『極楽イき』なだけです。」

赤ずきんは狼に食べられ、一度は…極楽へ逝ってしまった。

だがその後、赤ずきんは…『再生』したのではなかったか。

「極楽の先は…『新しい自分』として、再生します。」

今までとは全然違う世界…生まれ変わった世界も、実は…極楽ですよ?

こんな話は、絶対にツッキーには言えない。

これは、『食われる側』だけに許された…特権なのだ。

「食われる途中も、その後も、ずっと極楽…

赤ずきんは、それを心ゆくまで楽しむのみ!!以上です!!」

「っ!!!な…なるほど。大変…心強いアドバイスです。」

山口の『断言』に、赤葦は心底ホっとした声を出した。

よかった…少しは安心してくれたみたいだ。

その時、階段を上がって来る足音が、玄関の方から聞こえて来た。

まずい…ツッキーが帰ってきたみたいだ。

電話の向こうでも、「あ、そろそろ…」と焦った声がした。

あちらも、狼が戻ってきたのだろう。

山口は、最後に一言だけ付け加えた。

「食べられる前に必ず、『食べたい理由』を…

『入口付近』の言葉を…絶対に聞いて下さいね!」

「っ!…了解しました。貴重なアドバイス…心から感謝します。」

ガチャガチャと鍵を開ける音が響く。

山口は通話終了ボタンを押すと、走って玄関先まで『お迎え』に出た。

「ツッキーお帰りっ!!!」

「わっ!!?…ただいま。」

赤葦との電話…その『嬉しさ』を爆発させるように、

山口は帰宅した月島に、走った勢いのまま、抱き着いた。

***************

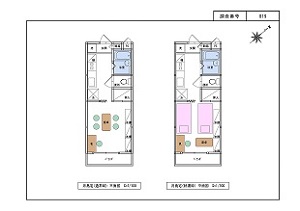

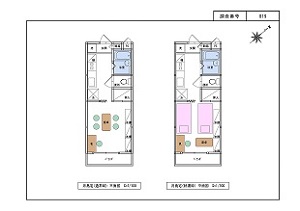

(クリックで拡大)

「ど…どうしたもん、でしょう…」

コンビニから帰ってきた黒尾も、待っていた赤葦も、

『通常モード』…いつも通り、他愛ない雑学をダベりながら、

ガッツリと弁当や総菜を食べ、空腹を満たした。

台所をさっと片付けると、俺は風呂入ってくる…と、

クローゼットの『黒尾専用引出』から着替え等を出し、

ほどなく浴室からは、シャワーの音が響き渡ってきた。

赤葦はその間に、『いつも通り』就寝準備…布団を敷き始めたのだが、

そこで少し、困ったことが起きた。

「布団…どういう『配置』が、『正解』ですか…?」

人と人との距離感で、その関係性が見える。

以前、『個人の空間』…パーソナルスペースについて考察したが、

今日は…二人の布団の『距離』を、どの程度取れば良いのだろうか。

「普段通り、50cm程度か、それとも…」

試しに、距離ゼロ…ピッタリと引っ付けてみた。

「これは…っ、だ、ダメですね。」

まさに『これから』を如実に予感させるピッタリ感…

とてもじゃないが、正視できたものではない。

慌てて布団を『いつもぐらい』の距離まで引き離すが、

今度は『拒絶』を表しているようで…こちらもいただけない。

赤葦は部屋の中を見回し、あるものに目を止めた。

「これ…使えます!」

明日の『酒屋談義』のために、大量購入した『おつかい』…

その紙袋を引き寄せ、布団の脇に置いた。

この荷物があるせいで、布団を敷くスペースがちょっとだけ減り…

布団間の距離が、いつもより『やむなく』近づいてしまった、という体裁だ。

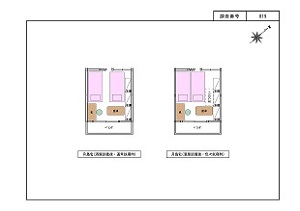

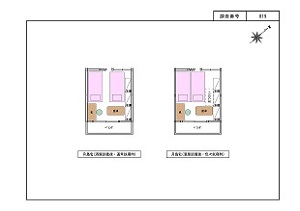

(クリックで拡大)

自分のナイスアイデアに満足した赤葦は、ごろんと布団に寝転がり…

更なる難題に気付いてしまった。

「ど…どんな顔して、待ってればいいんですか…」

本心丸出しで、『さあヤりましょう!』という顔はもってのほか。

とは言え、いつも通りの無表情も…色気がなさすぎる。

困り果てた赤葦は、布団を頭から被り、呟いた。

「次は絶対…『後』から入浴しましょう。」

「参ったな…」

体を洗い終え、シャワーの水栓を閉めた黒尾は、ある難題に頭を抱えていた。

「どこまで着て…出ればいいんだ?」

風呂から出たら、ヤることは…決まっている。

この状況で『おやすみなさい』と寝てしまうなど、あり得ない。

この先、着ているものを全て脱ぐことは、九分九厘確定だろうが、

だからといって、真っ裸で風呂から上がるのも、

あからさますぎて、興醒めというか…ドン引きされかねない。

だが、全部キッチリ着込むのも、『就寝準備完了』な雰囲気で…いただけない。

「最低限、下は履くとして…上はどうするか。」

しかも、問題はそれだけではない。

「どんな顔して…出ればいいんだよ…」

本心丸出しの、デレデレと弛みきった顔は論外。

かといって、妙にマジな顔も…『その後』に突入しにくい。

ガシガシとバスタオルで頭を拭きながら、黒尾は『後』に入浴したことを後悔した。

「次は絶対…『先』に入っちまおう。」

悩んだ挙げ句、『下着+Tシャツ』という、いつもの『風呂上がりスタイル』に、

タオルで頭を拭きつつ顔を隠す作戦を選択した黒尾。

部屋に戻ると、敷いた布団の真ん中に体育座りをしていた赤葦が、

どうぞ…と、膝を抱えたまま、冷えたペットボトルを手渡してくれた。

サンキュー、と礼を言いながら、黒尾は赤葦のやや斜め前…

30cm程の距離の場所に、片膝を立てて座った。

ゴクゴク…と、ドリンクが喉を通過する音が、部屋中に響き渡る。

沈黙と緊張で、何味のドリンクかも、全くわからなかった。

適度に飲み終えた黒尾は、ゆっくりとキャップを閉め、

少し腰を浮かせてボトルを机の上に置いた。

そして、元の位置に戻りながら、腕を伸ばして赤葦の頭を引き寄せた。

「赤葦…」

今までも、何度かしたことのある、ポンポンと頭を撫でる仕種。

最初は軽く触る程度、そして触れる時間を少しずつ長くしながら、

ゆっくりと髪を梳き、頭部全体を掌で覆うように、撫でていく。

その柔らかい労わりに、赤葦も少しずつ緊張を解き、

撫でられるたびに、少しずつ黒尾の方に頭を傾げ、そっと首元に乗せた。

耳を付けた黒尾の鎖骨付近。

風呂上がりでまだしっとりとした肌が、赤葦の頬に吸い付く。

風呂上がりという以上に速い拍動が、その頬を震わせる。

今までも、何度かこうして黒尾の首元に密着することはあった。

だが、相手の拍動を自分の肌で感じる程の『密着』は、勿論初めてだ。

黒尾もかなり緊張していることが、肌の動きを通してわかり、

赤葦は嬉しいような、むしろ安堵するような…不思議な気持ちになった。

頭から頬、頬から首、そして肩へと、撫でる範囲を広げていた黒尾は、

その途中…顎の辺りで一度手を止め、指先で上を向くように促した。

促されるまま顔を上げた赤葦は、間近に迫る黒尾の瞳に、釘付けになった。

「っ…!?」

ドクンと心臓が跳ね上がり、思わず息を飲む。

こんな…こんな目をした黒尾は、見たことがなかった。

「そんな、優しい瞳も…するんですね…」

熱に浮かされるように、零れ落ちる言葉。

もっとその瞳を見たいと…じっと目を凝らす。

その今度は黒尾の方が驚いた表情を見せた。

「お前こそ…蕩けそうな目だぞ…」

互いの瞳に魅かれ合いながら、徐々に近付き、額を触れ合わせる。

額、鼻、頬…そしてようやく、静かに唇を重ね合わせていく。

視線を絡め、吐息を絡め、舌を絡め。

黒尾は両腕で赤葦の背を掻き撫で、赤葦も黒尾の首に両腕を絡めた。

次第に深くなる口付け。

いつの間にか赤葦の頭は枕に着地し、黒尾に覆われていた。

真上から見下ろす、慈愛溢れる瞳。

真下から見上げる、艶麗とした瞳。

「赤葦…お前が、好きだ。」

「黒尾さん…俺も、です。」

***************

素肌と素肌が触れ合う。その滑らかな感触だけで、

蕩ける吐息が、止め処なく湧き上がってくる。

首から鎖骨、そして胸部へと、そろりそろりと降りてくる黒尾の唇。

同じぐらいのゆるゆるとした速度で、胸から腹、そして腰へと、

温かい黒尾の掌が往き来していく。

その手が、既に欲を主張し始めていた赤葦の中心に、漸く触れる。

漏れ出る甘い歓声は、黒尾の舌に全て吸い取られてしまう。

「っ…ん…っ」

唇の隙間から零れる、くぐもった吐息。

同じリズムで、黒尾の手が上下する、微かな衣擦れ音が響く。

脳内を揺らすそれらの音に導かれるように、

赤葦は体側に当たる黒尾の熱に、躊躇いがちに手を伸ばし、柔らかく包み込む。

黒尾は一瞬、はっと息を詰めたが、その息は赤葦の唇が舐め取り、

自身を煽る黒尾の手と同じリズムで、黒尾の熱を上げていく。

「く、ろお、さん…」

「…どうした?」

キスの合間、途切れ途切れの声で、赤葦が囁く。

その声にゾクリと背を震わせながら、黒尾は返事をする。

「すごい、きもち、イイ…です…っ」

「っ…!!そ、そりゃ、よかった…」

気持ち良いと言われ、嬉しくないはずはない。

だが、普段からは想像もできないような濃艶な声と、

情欲を刺激して止まない煽情的な表情…

それだけで、黒尾は危うく昇天しそうな程の眩暈を感じた。

冗談半分で、『淫靡な流し目』だとか、『卑猥な京治』だとか言ってきたが、

黒尾の想像を遥かに超える、『お姫様』の豹変ぶり…

自分の中の『王子様』と『狼』が、共に愛欲に溺れそうだった。

これ以上、赤葦の顔を見ていたら…抑えきれそうにない。

黒尾は片腕を伸ばし、枕元に置いてあったリモコンを押した。

明々と照らされていた部屋が、ふっと暗くなり…小さな黄色の灯のみになった。

既に黒尾に覆われていた赤葦は、

部屋が暗くなったことにも、全く気付いていない様子だった。

ただただ、黒尾の熱を煽りながら、トロンとした表情で見つめ上げてくる。

燈色に近い、ぼんやりとした黄色に照らされた赤葦…

むしろこっちの方が余計に、凄艶な色香を引き立てる結果となってしまい、

黒尾はまたしても、突き上げる情動を必死に噛み殺した。

「赤葦…こっちに、腕…」

自身を握りしめていた赤葦の手を取り、黒尾は両腕を首に回させた。

されるがまま黒尾にしがみ付いた赤葦は、少しだけ口を開き、キスを求める。

求めるままに舌を絡めていると、今まで感じたことのない、

ぬるりとした感触が後孔付近を擽り…腰がピクリと震えた。

「な…なに…?」

黒尾に問い掛けたが、答えは熱い吐息だけだった。

惚けていた脳も、ようやくその感触が何を示すか理解しはじめたが、

違和感や異物感を感じるより先に、潤い滑る黒尾の指と舌に、

思考は完全に溶け切ってしまった。

「ぁあっ…!!?」

黒尾がある一点を掠めた瞬間、全身に電流が走り抜けた。

びくびくと痙攣する体。これは、明らかに…快感だ。

あまりに強烈な極致感…目の前の黒尾に強く縋り付くも、

その黒尾は、その部分を行きつ戻りつ…丹念に刺激し続けた。

恍惚とした目で黒尾を見上げ、陶酔しきった声を上げ、

その声と同じタイミングで、黒尾の指を締め上げる。

自分が刺激されているわけでもないのに、赤葦の反応に触れているだけで、

黒尾の体は奥底から疼き、幸福感に痺れてきた。

1cmでも、1mmでもいい…もっともっと、近付きたい。

互いの距離を…ほんの少しだけでも、縮めたい。

どんなに親しくても、それ以上近付けない『友人』としての距離…

『ごっこ』と言って誤魔化しながら、じりじりと詰めてきた。

今日ようやく…その距離を、『ゼロ』にできるのだ。

もう『ごっこ』と偽らず…素の『黒尾鉄朗と赤葦京治』として、

やっと新しい関係を築くことができる…

そのことが、嬉しくて…たまらなかった。

「悪ぃ、もう…いくぞ。」

指よりもずっと熱く、圧倒的な質感が、じわじわと挿し入ってくる。

その衝撃で、喉で止まってしまった声と息を、柔らかい唇が吸い上げる。

キスと共にゆっくり呼吸を取り戻してくると、

今度は別の熱が、上って来て…吐息が喘ぎ声に変わりはじめた。

「う…ぁ…んっ…」

カラダの奥底から、湧水のように沸き上がる熱。

脳まで痺れそうな快感が止め処なく押し寄せ、全身を震わせる。

近付きたくて、ずっと触れたくてたまらなかった人が、

距離『ゼロ』…どころか、自分の『中』に居る。

互いの距離だけじゃなく、『繋がっている』という事実が、

計り知れない大きさの歓喜となり…心を震わせる。

誰かと繋がるとは…こんなに幸せなものなのか。

誰かから、心も体も『全て』必要とされるのが…

こんなにも嬉しいものなのか。

あぁ、これが…愛しくてたまらない、という感情なんだ。

そのことを実感した二人は、さらに身を寄せ、距離を詰め、

溢れ出る想いを伝え合うように、キスし続けた。

本当に幸せで、とてつもなく…気持ち良い。

「どう、しま、しょう…か…」

悶えるように上擦る声で、赤葦は呟いた。

「どうした…?ツラいか…?」

こちらの方がツラそうな表情で、黒尾は赤葦に尋ねた。

だが、返ってきた言葉に、ギリギリまで保っていた残り少ない理性が、

赤葦の妖艶さに…完全に飲み込まれてしまった。

「ホントに…極楽ばっかり、ですね…」

薄れゆく意識の中、赤葦が最後に見たものは、

蕩けるように優しい黒尾の顔と…

その上から二人を照らす、朧な黄色い蜜月だった。

- 完 -

**************************************************

※パーソナルスペース(個人間の距離) →『隣席接客』

※この話は、『酒屋談義、その後で。』シリーズに残っていた、最後の『月』…

『黄色』の月に該当します。(『その後で。』の真EDとなります。)

2016/07/07(P) :

2016/09/21 加筆修正

NOVELS

NOVELS